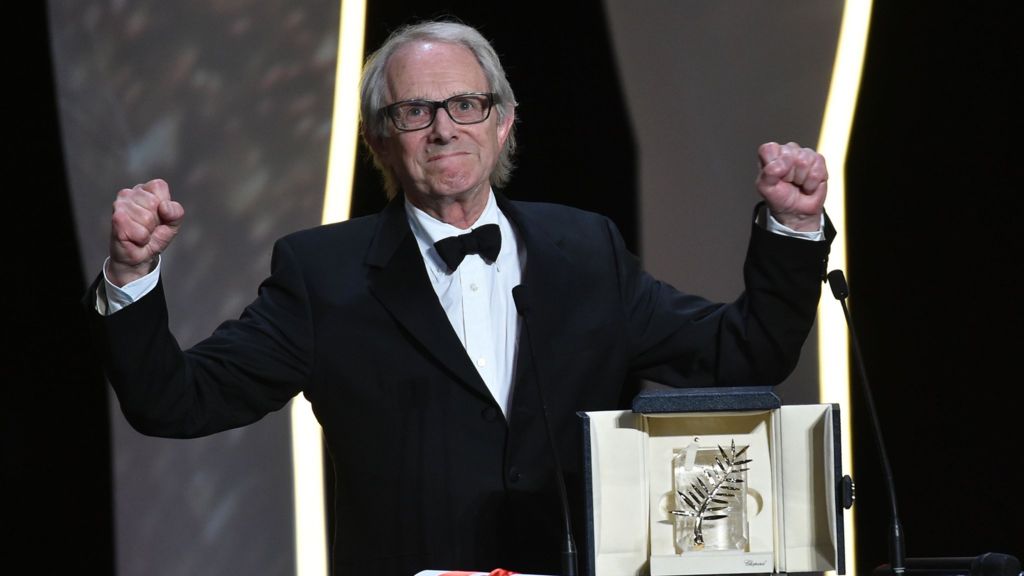

나, 다니엘 블레이크. 참으로 불친절한 제목이다. 제목만으로는 영화에 대해 알 수 있는 정보가 거의 없다. ‘다니엘 블레이크’라는 이름을 가진 사람이 주인공인가 보다 하는 정도? 다만 여기에 ‘켄 로치’라는 이름이 더해지면 영화의 내용과 방향이 순식간에 매우 선명해진다. 〈보리밭을 흔드는 바람〉(2006)으로 칸 영화제 황금종려상을 수상한 켄 로치는 영화를 철저하게 ‘메시지’를 전달하는 도구로 여기는 사회파 감독이다. 〈지미스 홀〉(2014) 이후 잠깐의 은퇴 소동이 있긴 했지만 곧 번복했고, 여든이 넘는 나이에도 꾸준한 활동으로 냉철한 시선을 벼려 온 감독은 〈나, 다니엘 블레이크〉(2016)로 두 번째 황금종려상을 수상했다.

‘다니엘 블레이크’는 누구인가?

ⓒ 네이버 영화

ⓒ 네이버 영화

59세의 목수 다니엘 블레이크는 심장 이상으로 쓰러진 뒤 당분간 일을 쉬고 안정을 취하라는 진단을 받았다. 의료수당 신청을 알아보던 다니엘은 거듭 벽에 부딪힌다. 전화로만 만날 수 있는 담당자는 기계적으로 ‘매뉴얼’을 읊더니 다니엘의 뼈 있는 한 마디에 심사 탈락을 선고한다. 센터를 찾은 다니엘은 의료수당 항소 기간 동안 당장의 생활비 마련을 위해 실업수당을 신청하라는 ‘매뉴얼’의 조언을 듣는다. 그때까지 컴퓨터 자판을 만져 본 적도 없는 다니엘은 센터의 프로그램에 따라 취업 특강을 듣고 가까스로 ‘컴퓨터로’ 자기소개서를 작성하여 의미 없는 구직 활동을 한다. ‘매뉴얼’을 따르기 위해 온갖 수모를 겪었건만 결국 다니엘은 실업수당 심사에서 탈락한다.

풍경조차 되지 못하는 일상의 사람들

영국에서 〈나, 다니엘 블레이크〉가 개봉되자 보수당 의원 데미언 그린은 의회에서 이 영화를 혹독하게 비난했다. 〈나, 다니엘 블레이크〉는 영국 복지제도를 왜곡했으며, 구직센터의 직원들을 모욕했을 뿐만 아니라 영화 속 이야기는 완전 허구에 불과하다는 것이었다.

– 정지연, 〈씨네21〉 1085호

다니엘 블레이크의 모습이 낯선가? 이 말을 들으면 데미언 그린 의원의 분노 게이지가 한층 치솟겠지만, 영국뿐만 아니라 그로부터 한참 떨어진 한국에도 수많은 ‘다니엘 블레이크들’이 존재한다. 단적인 예로, 폐지 줍는 노인들을 보라. 많은 노인들이 기초수급자의 문턱을 넘어서지 못하고 자구책을 찾아 거리를 전전하며 종이 상자를 두고 다툼을 벌인다. 처음에는 사회 문제로 뉴스에서 심각하게 다루어졌지만 이제는 일상의 풍경이 되어 버렸다. 아니, 누구 하나 눈길을 두고 지나가는 이 없으니 응시(Gaze)의 대상인 풍경조차 되지 못한다.

품위 있는 삶을 향한 오열

ⓒ 네이버 영화

ⓒ 네이버 영화

그리하여, 한국의 관객들에게도 다니엘의 이야기는 무척이나 익숙할 수밖에 없다. 서사적 재미에 한눈팔지 않는 영화답게, 처음에는 내가 극영화를 보러 온 건지 다큐멘터리 영화를 보러 온 건지 분간이 안 된다. 그러나 익숙한 이야기라며 방심하고 다니엘의 뒤를 쫓다 보면 어느 순간 분노가 온몸을 휘감는다. 분명 다 ‘아는’ 문제였는데… 다니엘과 함께 분노하고 절망하며 문제를 ‘느끼기’ 시작한 것이다. 그리고 결국 분노의 주체가 떠나 버린 자리에는 한없는 슬픔이 뒤따른다. 엔딩 크레딧이 올라가는 내내, 극장을 나서면서까지 그야말로 ‘오열’했다. 자존감 한 자락 지키며 사는 일이 이렇게 어려운 세상이었구나. 평생을 성실히 살아 온 다니엘의 존엄을 관료주의와 복지 시스템이 어떻게 짓밟았는지, 그럼에도 지켜져야 하는 가치는 무엇인지, 켄 로치의 메시지는 다니엘의 마지막 발언에 집약되어 있다.

“나는 의뢰인도 고객도 사용자도 아닙니다. 나는 게으름뱅이도 사기꾼도 거지도 도둑도 아닙니다. 나는 보험 번호 숫자도 화면 속의 점도 아닙니다. 나는 묵묵히 책임을 다하며 떳떳하게 살았습니다. 나는 굽실대지 않고 이웃이 어려우면 기꺼이 도왔습니다. 자선을 구걸하거나 기대지도 않았습니다. 나는 다니엘 블레이크. 개가 아니라 인간입니다. 이에 나는 나의 권리를 요구합니다. 인간적 존중을 요구합니다.”

켄 로치의 영화가 언제나 진보적인 이유

ⓒ 로이터

ⓒ 로이터

〈나, 다니엘 블레이크〉의 황금종려상 발표 당시 약간의 논란이 있었다. 잘 만든 영화이긴 하지만 이 거장에게 두 번이나 영예를 안길 만큼은 아니라는 것이다. 프랑스 잡지 〈레쟁록(Les Inrocks)〉이 그 이유를 아주 명쾌하게 주창한다.

“켄 로치는 ‘다른 세상이 가능하고 또 필요하다고 외쳐야 한다’는 수상 소감을 밝혔다. 그런데 영화의 다른 가능성을 생각지 않는 영화가 다른 세상을 만들어나갈 수 있을까? 이게 바로 켄 로치 영화의, 특히 〈나, 다니엘 블레이크〉가 가지는 모순이다. 그는 극단적인 사회 개혁의 필요성을 인물에 대한 감정 조절, 캐릭터의 이원론적 분할, 복고적인 TV 영화의 템포, 편안한 스토리텔링으로 무장한 아주 보수적인 영화의 형식을 통해 주창한다.”

경쟁 부문에 함께 출품된 〈패터슨〉 〈아쿠아리우스〉 같은 영화를 보면 이 같은 비판을 결코 부정할 수 없다. 이 영화들은 신선한 소재와 고유한 리듬으로 영화의 ‘가능성’을 확장했다. 그럼에도 이 영화들의 다채로운 개성만큼이나 켄 로치의 영화 세계, 그리고 〈나, 다니엘 블레이크〉가 갖는 또 다른 가능성의 가치도 존중받아야 하지 않을까? 누군가에게는 전형적인 영화일지 몰라도, 인간이 지켜야 할 아주 보수적인 가치가 지켜지지 않는 세상에서 켄 로치의 영화는 언제나 진보적일 수밖에 없다. 그의 영화를 지지하며 언제나 기다리는 이유다.

영화는 많은 전통을 지니고 있습니다. 그중 하나의 전통은 ‘저항의 영화’, 강력한 권력에 저항하는 사람들의 이해를 담아내는 영화를 만들어내는 것입니다.

– 켄 로치, 2016년 황금종려상 수상 소감 중

![세상의 다니엘들을 위한 강력한 저항의 영화 [나, 다니엘 블레이크]](https://opoview.net/wp-content/uploads/2017/01/movie_image.jpg?w=1000&h=737&crop=1)